一.锂离子电池应用现状

近年来,日益严重的环境问题和无法避免的能源危机,加速了全球能源转型的节奏。我国在“碳达峰、碳中和”的目标推动下,对新能源电动汽车和先进的储能转换技术的重要性日益凸显出来。锂离子电池作为能量储存装置在众多二次电池中脱颖而出,因其低污染、循环寿命长、重量轻、能量密度高、放电平台高、无记忆效应等优点,使得锂离子电池被广泛应用于便携式电子设备,航天航空,储能电站,交通工具等领域。石墨作为应用最多的商业化锂离子电池负极材料,主要原因是石墨循环寿命长且原材料价格低,但其理论比容量只有372mAh/g,制约了锂离子电池比能量的进一步提高。除此之外,石墨的嵌锂电位较低,容易造成锂析出,形成锂枝晶刺穿隔膜导致短路,容易引发安全问题。

二.硅基负极材料

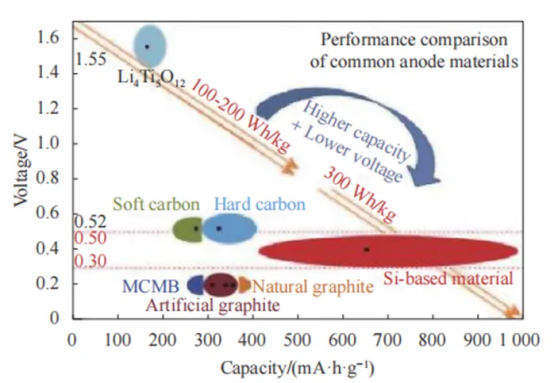

为了满足大功率和高能量密度电源设备的需求,寻求具有更高能量密度作为锂离子电池负极材料来提高电池的比能量。硅作为负极材料(如图1所示几种常见的负极材料的理论容量),在常温下能够形成Li15Si4合金,理论比容量达3579mAh/g,是石墨理论比容量的十倍左右,是可以合金化储锂的元素中是容量最高的。而且硅的电压平台略高于石墨,在充电时难以引起表面析锂的现象,安全性能优于石墨负极材料;硅是地壳中丰度最高的元素之一,来源广泛。但硅作为负极材料在脱锂、嵌锂的过程中体积变化大于300%,巨大的体积变化会导致活性物质的粉化、脱落,加速容量的衰减,破坏导电网络和形成的SEI膜,消耗正极材料和电解液中的锂离子,降低活性物质的电接触,增加阻抗。再者硅为半导体,导电性较差(1.56×10-3s/m),电子转移速率较慢。

图1.几种常见的负极材料的理论容量图

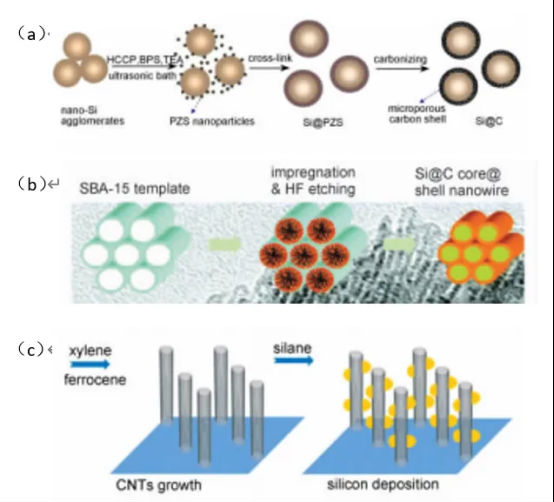

为了解决硅负极的体积膨胀收缩、增加循环寿命、提高电子导电率这三个问题,研究人员设计将硅材料缩小到纳米级,如硅纳米线、硅纳米管、多孔硅等结构,在Si的表面包覆碳、金、银和铜等导电元素,将硅颗粒捕获到刚性基质中,并通过核壳和蛋黄壳等结构来提供空间来适应体积变化等,同时也可以提高Si的导电性。碳材料作为负极材料时,比表面积较小,在嵌脱锂过程中体积变化小,且导电性良好,循环稳定性好。当碳材料作为包覆层,硅作为复合材料的主体,碳层能够起到缓冲硅体积效应、降低硅碳材料二次颗粒的比表面积,减少颗粒表面的孔结构,有效阻止纳米硅与电解液接触,减少副反应的发生,同时增强了材料的导电性,提升库仑效率。根据硅的形貌以及碳包覆层的结构,包覆型硅碳复合材料又可进一步细分为核壳型、纤维型和多孔型三种,如图2所示。由于硅碳复合材料中硅的含量较高,其可逆容量普遍较高,正因如此硅碳复合材料成为硅基复合材料中最有应用前景的一种。

图2.(a)核壳型碳包覆硅纳米复合材料(b)硅碳复合纤维示意图(c)硅 /碳纳米管复合材料

三.硅碳复合材料的制备方法

在纳米硅颗粒外面均匀包覆一层碳,即得到核壳型的硅碳复合材料。采用不同的硅源、碳源及包覆方式,所得复合材料中硅的粒径、碳的性质、硅碳界面以及包覆层微观结构均存在差异,进一步影响到整个复合材料的电化学性能。以下几种方法是制作碳包覆硅基材料常用的方法。

3.1化学气相沉积法

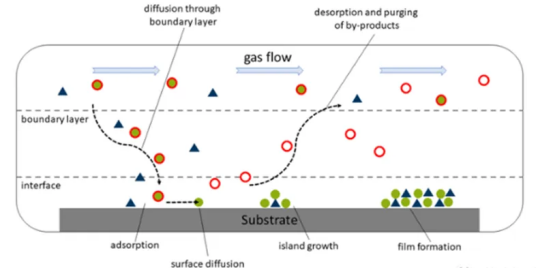

化学气相沉积(ChemicalVaporDeposition,CVD)是一种材料表面改性技术,如图3所示。一般使沉积物的蒸汽充满反应仓,然后将基体放入反应仓,在基体表面发生反应、沉积物质,赋予材料新性能。早期核壳结构硅碳复合材料的制备方法主要是化学气相沉积法和高温热解法。Yoshio等最早开始对硅材料进行碳包覆,他们以苯为碳源,采用CVD法设计了20%的碳包覆量,制备核壳型硅碳复合材料,经20次循环后容量仍稳定在950mAh/g以上。碳包覆层不仅可以增加复合材料的导电性,而且减少了电解液在电极表面分解,同时具有良好的循环特性。CVD法可使沉积物均匀分布在基体上,但CVD法工艺复杂、设备复杂、制备成本高、过程难以控制,难以在工业化生产上取得进展。

图3.化学气相沉积反应过程

3.2高能球磨法

高能球磨法是以球磨的方式将材料混合均匀,得到所需要的复合材料。球磨使得硅的粒径变小,还可以提高复合材料的电化学性能。球磨法生产周期短,工艺简单,成本相对较低,但对硅粉含量有要求,随着硅含量增加,硅体积膨胀产生的压力会让结构产生破坏。

3.3喷雾干燥法

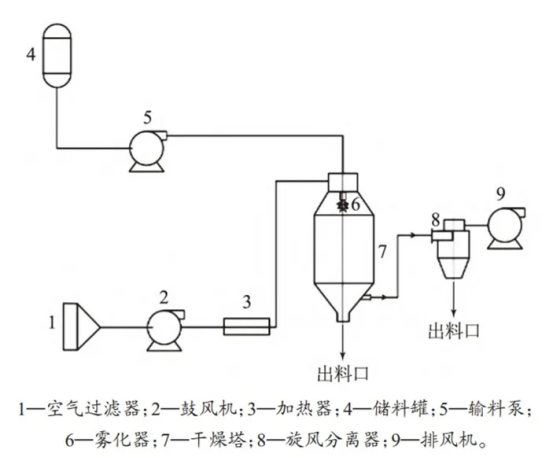

喷雾干燥法是将样品分散到水中形成稀液,经雾化后,与热空气接触,水迅速气化。通过喷雾干燥法制备Si/C复合材料,如图4所示,当浆料从高速旋转的喷嘴喷出后,由于离心力的作用,雾化成小液滴。在表面张力的作用下,包含有Si/C复合材料的酚醛树脂溶液自动形成球形液滴,液滴在下落的过程中,在喷雾干燥器内热气流的作用下,酚醛树脂溶液的溶剂挥发,酚醛树脂发生固化,形成了球状的颗粒。热处理后,表面的酚醛树脂包覆层裂解成硬碳,形成了核壳结构的复合材料,对Si/C复合材料表面裸露的硅起到了保护作用。该方法制得了形貌规整、粒度分布均匀、核壳结构的碳包覆Si/C复合材料,在50次循环后的容量保持率高达96%。这种方法制备的复合材料可在干燥的过程中在颗粒内部预留适当孔隙,这对于其作为锂离子电池负极材料是有显著优势的。

图4.喷雾干燥法制备Si/C复合材料

3.4水热法

水热法是指将纳米硅加入到设定浓度的碳溶液中,后再通过高温水热,蒸发掉水分,得到复合材料。Hu等以纳米硅粉和葡萄糖为原料,通过水热法制备了核壳型Si@SiOx/C复合材料。在含VC添加剂的电解液中,该材料表现出良好的循环稳定性,前50次循环可逆容量保持在1100mAh/g。然而在不含VC的常规电解液中,该材料循环性能较差,这可能是由于水热法得到复合材料中硅纳米粒子与碳层之间存在分散性较差的问题,并且纳米硅会直接接触电解液,导致结构性能下降,所以需要对硅进行额外的包覆。

3.5溶胶凝胶法

溶胶凝胶法制备硅碳复合材料,是将Si均匀分散在碳的气凝胶中,再通过高温退火等步骤最后制备出硅碳复合材料。Wang等将纳米硅颗粒与聚丙烯酸(PAA)混合得到气相溶胶,随后用乙炔作为碳源对其表面进行气相沉积包覆,得到具有表面碳包覆结构的硅碳复合材料。材料初始可逆容量为2084mAh/g,首周库仑效率为82.2%。溶胶凝胶法具有实验温度低、安全性好、易于实验操作等优势,且反应物质更容易均匀混合、实现物质掺杂。但该方法的缺点是合成成本比较高,有些成分为有机物对身体有害,且通常溶胶-凝胶的时间都比较长,常需要几天或几周。

3.6微波法

微波法合成指在微波的条件下,利用其加热快速、均质与选择性来合成复合材料。Wang等人采用微波法制备的石墨烯包覆硅材料(Si/RGO),包覆层厚度大约为4nm。复合材料具有较高的可逆比容量和相对较好的循环稳定性,在400mA/g电流密度下,循环100周后,脱锂比容量仍可达1175mAh/g。微波法能够将氧化石墨烯还原为石墨化程度较低且无序度增加的石墨烯,而石墨烯可以有效缓解硅的体积效应,Si/RGO在循环过程中的结构比较稳定,电荷传递阻抗在50次充放电循环后没有明显变化,并且明显低于Si的传荷阻抗。

3.7原位合成法

原位合成法是在纳米硅粒子表面通过化学方法催化生长出碳,通过这种方法制备的硅碳复合材料,基体和增强体的相溶性良好,界面结合强度较高,可在很大程度上缓冲纳米硅在脱嵌锂的过程中产生的体积膨胀,由此获得的复合材料电化学性能更好,结构更稳定。Wang等利用原位合成法,制备出碳包覆的硅纳米颗粒。该复合材料具有较高的容量和出色的循环性能,其放电容量为1120mAh/g,在2A/g的电流密度下循环500次,容量几乎没有衰减。由此可见,在利用原位合成法的过程中,纳米硅颗粒被均匀的碳涂层覆盖,由此形成的薄碳层将充当缓冲基质,可以有效地缓冲硅在脱嵌锂过程中产生的体积膨胀,获得了电化学性能更好的硅基负极材料。

四.总结

硅是最有潜力的下一代锂电池负极材料之一,主要是其安全性和高容量。然而硅负极电导率低、库仑效率较低、在嵌脱锂过程中体积变化大,使得它难以被大范围的推广。引入碳包覆结构可以提高材料的导电性和循环稳定性,有效地解决上述问题。碳包覆层在很大程度上缓冲了内部纳米硅的体积膨胀,确保了材料的循环稳定性。硅碳复合负极材料是目前非常具有应用价值的负极材料。